1月の「初めてのマイコンECOM-800は自作だった 1978」で以下のように書いた。

———————————————————————————————-

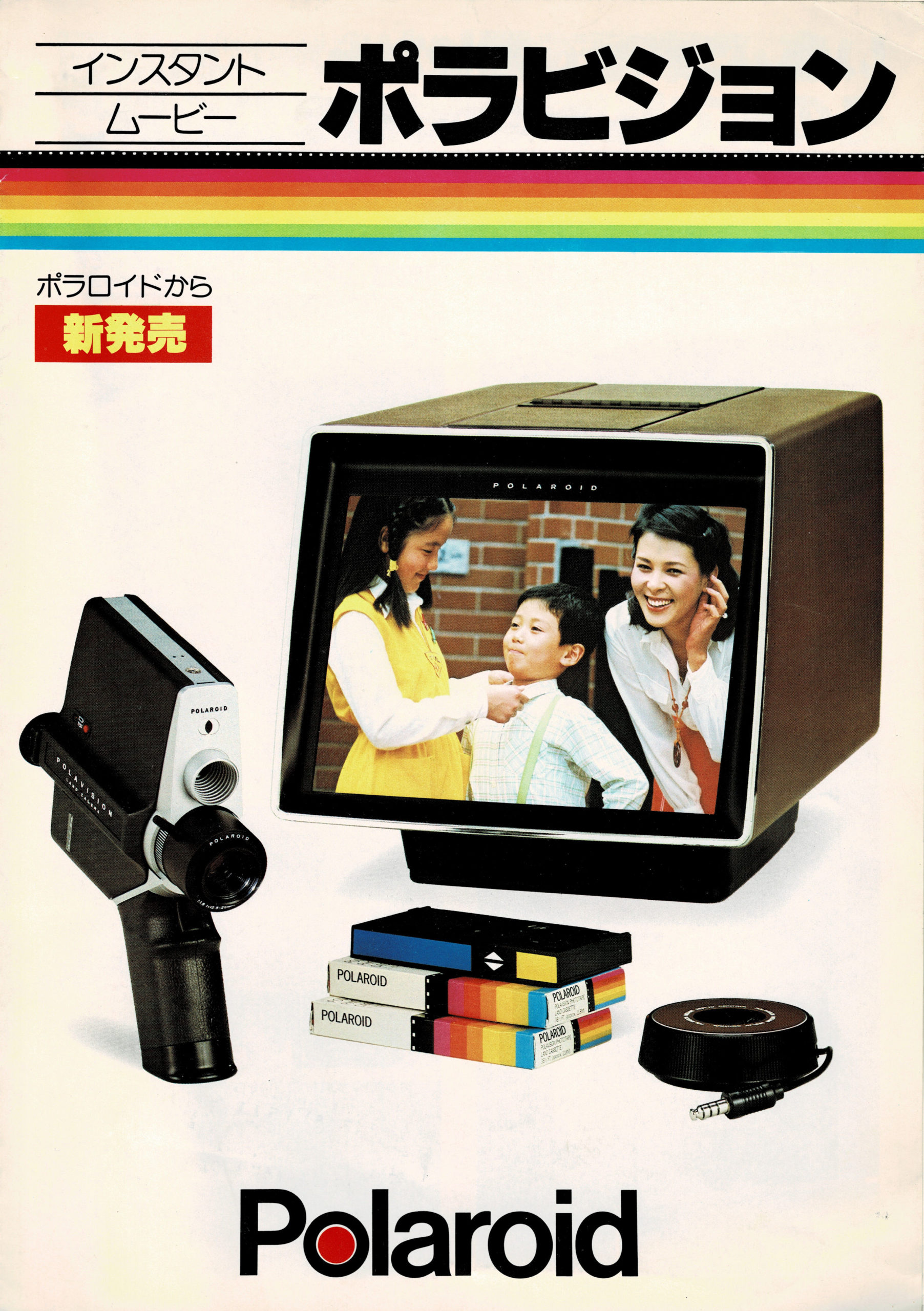

このあと、SC/MP-IIを使いROMで売られていたNIBL BASICを買って回路を組み、シリアルポートに自作のキャラクタディスプレーターミナル(トラ技の後ろのページに載ってた自作用基板+ジャンクの電卓キーをばらして組んだキーボード+ビデオ出力)を接続してビデオモニタに40*25キャラクター表示させてBASICをプログラムできるようにした。

———————————————————————————————-

このターミナルの写真が出てきた。 以下画像クリックで拡大。

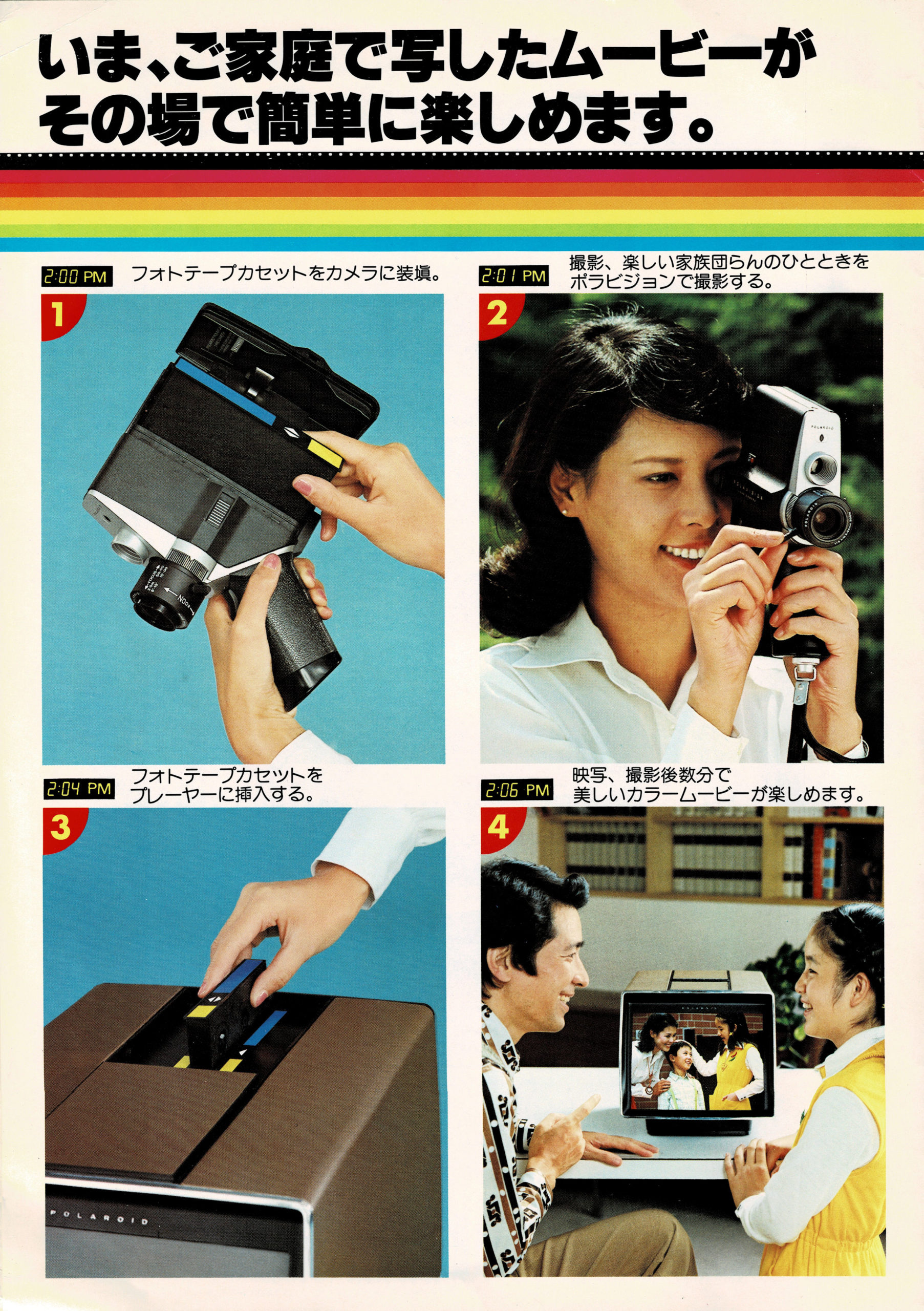

どうしてわざわざ電卓キーなんかばらしてキーボードを作るのか今考えれば不思議だが、当時、コンピューター用キーボード(PCはまだ存在しない)は高価だったしPS2コネクタみたいな統一規格もなかったからである。

それによく見るとこのキーボード、並びがすごく変である。アルファベットは問題ないが、カナがキーボード最上段左からアイウエオカキクケ..と並んでいて、じゃ2段目もそうやって続いているのかというとバラバラだ。

電卓キーに合わせて自分でも少し入れ替えたかもしれないけど、このターミナル基板は

キーボードマトリクスでキーを読み込んでいたはずだから、このターミナル基板の設計がそうなっていたのだろう。

いずれにせよNIBL BASICではカナは使えなかったので問題なかったのだが(笑)。

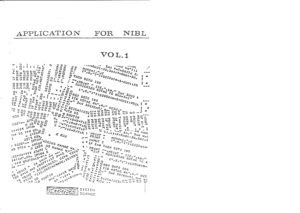

さてそのNIBL BASIC ROMを買った時の領収書が出てきた。

な、なんと東急ハンズで買っていた。

な、なんと東急ハンズで買っていた。1978年11月26日。

てっきりアキバの

ロビン電子とかで買ったものとばかり思っていた。

なんでまたハンズで買ったのだろう。

すっかり忘れているが無理やりこじつけてみると。。。

考えてみれば当時個人が買えるような価格のパソコンというものは存在せず、アマチュアが買えるのはCPUメーカーの出していた自社CPUチップの売り込み用評価用キット類(あるいは自作)しかなかった時代。

まぁ、いうなればアマチュアにとってはDIYホビーだったわけで、となれば東急ハンズにマイコンコーナーがあっても不思議ではなかったかな?と。

いまなら大人の科学マガジンといったところか。

2011年8月18日