概要

SONY GV-D200ポータブルビデオレコーダーのDV端子とWindows10パソコンに取り付けたIEEE 1394ボードをケーブルで接続し、PowerDirector 365で8mmビデオをデジタル化した。

問題点(1) 取り込もうとすると数秒でビデオレコーダーが停止してしまう → PowerDirector 365の設定変更で解決した

問題点(2) 複数の8mmカセットを再生していたら(画面が黒いままで)再生できなくなってしまった → クリーニングカセット使用で解決した

問題無かった点 他のWebページで指摘されているIEEE 1394ドライバーの問題は無く、IEEE 1394ボードをパソコンに取り付けた時に自動インストールされたドライバーのままで使用できた。

昔、8mmビデオカメラや8mmビデオデッキで録画した8mmビデオカセットを再生しデジタル(動画)化しようと考えた。業者に依頼するのが最も簡単だがラベルも記入していないような8mmカセットが沢山あり、まず自分で視聴しなければ始まらない。

8mmビデオデッキはすでに手元に無いので調べてみると生産終了した最新機種はSONY GV-D200、GV-D800(液晶モニター付き)であり、これらの製品のレンタルも行われている。正確に言えばこれらはデジタル8用録画再生機であり、ビデオ8、Hi8カセットは再生のみ可能。が、デジタル8機種である大きなメリットがありなんとビデオ8、Hi8カセットがDV端子(i.Link、IEEE 1394)からデジタル再生可能なのである。これならコンポジットビデオをキャプチャーするより画質が良さそうだ。ここではDV・i.Link・IEEE 1394どれも1つの同じデジタル信号を意味する。

このWebページでWindows10パソコンにIEEE 1394ボードを取り付けDV信号を取り込む方法が紹介されていたのでやってみることにした。

まずSONY GV-D200の中古品を¥74,800で購入。レンタルでは日数が限られ厳しく、ならば中古品を買ってデジタル化が終了したらレンタル2回分くらい安くしてメルカリで売った方が良いと考えた。IEEE 1394ボードはAmazonで安かったこれ、取り込み・デジタル化ソフトウェアはPowerDirector 365を購入。使っているパソコンはWindows10上でWindows11アップグレード可能と表示されるi7CPUマシン。

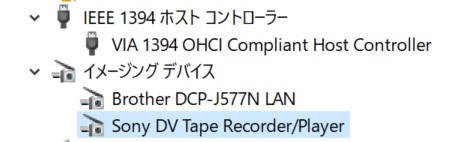

パソコンにIEEE 1394ボードを取り付け、PowerDirector 365をインストール。GV-D200の4ピンDVコネクタとIEEE 1394ボードの6ピンコネクタをケーブルで接続。電源オン一発でパソコンからDVデッキを認識してくれた。デバイスマネージャーで表示されたものがこれ(一部表示)。

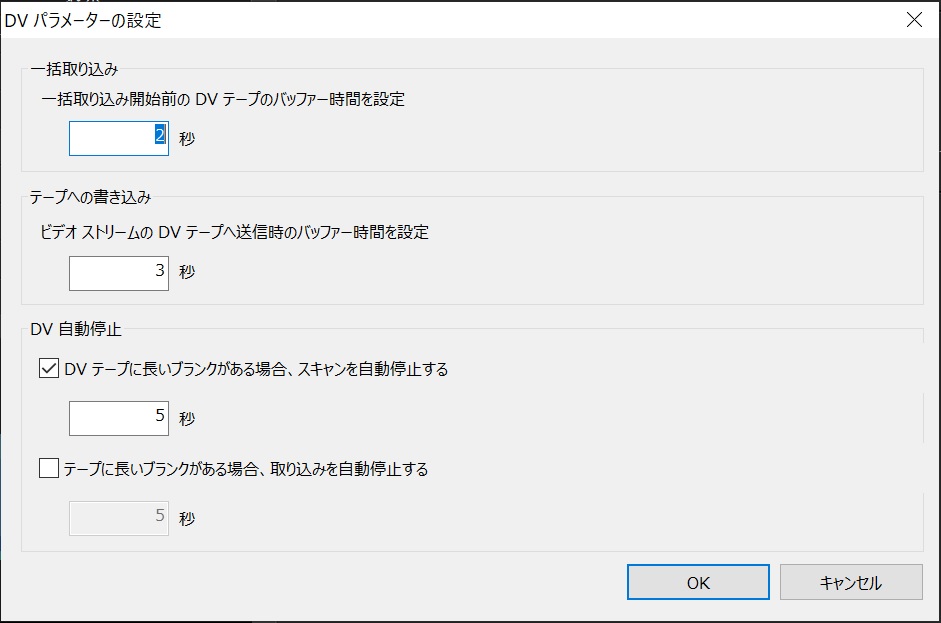

PowerDirector 365から「取り込み」画面へ行き画面の再生ボタンを押すと見事取り込み再生が出来た!と思ったがなぜか数秒で勝手に停止してしまう。取り込み録画でも同様に停止してしまう。これは参考にしたページや他のページでも指摘されているIEEE 1394ボードのドライバー問題なのかと思ったがそうではなかった。PowerDirector 365の「編集」「基本設定」「取り込み」内の「DVパラメーター」で「テープに長いブランクがある場合、取り込みを自動停止する」のチェックマークを外したら問題解決。やれやれ。

取り込み時GV-D200の操作はPowerDirector 365の画面上ボタンから行え(DV-D200には触る必要が無く)大変便利である。

ところが手当たり次第に古い8mmカセットを再生していたら画面が黒くなり、未録画だったかなと元のカセットに戻しても再生できなくなってしまった。ちょっと青くなったが持っていたクリーニングカセットSONY CLEANING CASSETTE V8-25CLHを使用したら復活、問題なく再生できるようになった。古いカセットにはテープが劣化しヘッドを汚してしまうものがあるようだ。古い8mmカセットのデジタル化にはクリーニングカセット必須である。