浅草松屋屋上にあったスカイクルーザーについて以前書いた。1952年公開の映画「とんかつ大将」の中に浅草松屋が登場すると知り、もしやスカイクルーザーが映っているかとDVDを買って観てみた。とんかつ屋の話かと思うとさにあらず、とんかつ大将というあだ名の青年医師(佐野周二)が主人公。

ちゃんと浅草松屋の屋上が登場し飛行塔と豆汽車が映るのだが、なんと登場人物はスカイクルーザー乗り場の出口付近にいてスカイクルーザー側から撮っているので肝心の乗り物が映っていない!左手に時計塔、奥に駒形橋が見えている。

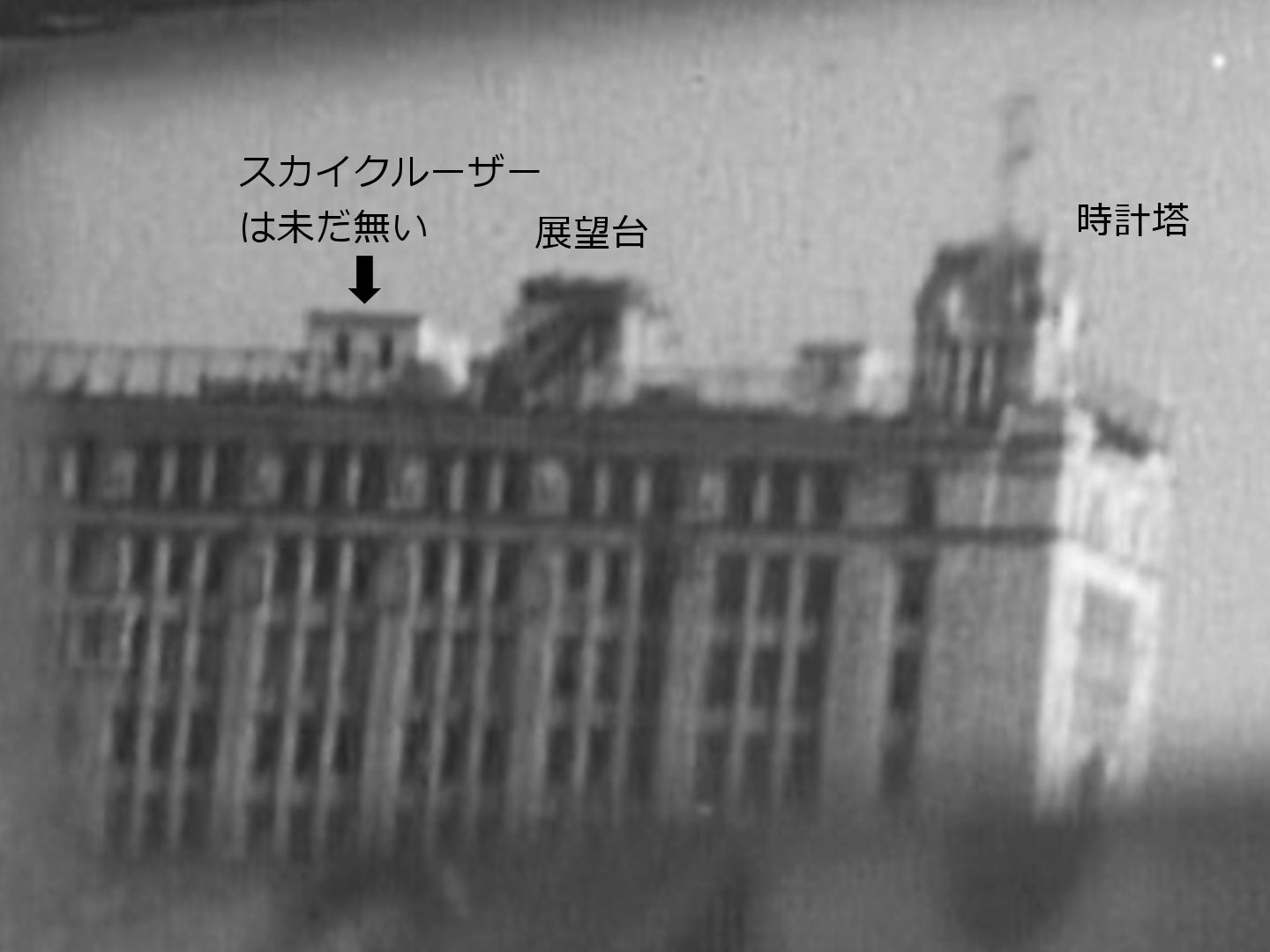

上の取り消し線は私の勘違いで映画撮影当時のスカイクルーザーが未だ無かった風景がこの映画の冒頭に映っていた⁽¹⁾。以下の画像は映像を部分拡大したもの。スカイクルーザーがオープンしたのは1952年7月2日で映画撮影後のこと⁽¹⁾。

映画で主人公たちの立っていた場所は戦前の航空艇(ロープウェー)乗場を改装した「東京ピーク」という名前の展望台だった⁽¹⁾。下の画像に「ピーク」「展望」等の文字が見える。スカイクルーザー同様、東京ピークというネーミングもずいぶん格好いい。前にも書いたがスカイクルーザーは日本航空ボーイング747-400の愛称だったりそこから派生してホテル日航大阪バーラウンジの名前だったりしたが、東京ピークもそのものではないがパークハイアット東京ピークラウンジがある。

意外なことに他に映画にはとても懐かしい風景が映っていた。「とんかつ大将」は私の生まれる前の映画だが、後に私が通うことになる台東区立富士小学校(旧校舎)や隣の浅草警察署(旧庁舎)が登場していた。

主人公が男を伴い浅草警察署へ向かって歩くシーンがあり、二人の歩く姿を横から捉えながらカメラも移動する。そのシーンの背景に興味深い風景が映っている。映画のカット順に観ていくとまず象潟(きさかた)二丁目の文字。古い町名である。

次に町内の掲示板に「隅田川寒中水泳大会」のポスター。台東区主催のようだ。映画公開の1952年(昭和27年)にはまだまだ隅田川の水もきれいだったのかと思いきや1953年(昭和28年)を最後に中止されたとのこと。

二人が立ち止まる背景に台東区立富士小学校の煉瓦塀が見える。ああ、こんなだったなぁと思い出が蘇る。私が通っていた頃の旧校舎は1923年(大正12年)に竣工し9月1日に始業式を行い、いよいよ新校舎で新しい学期が始まるという日に関東大震災に遭遇するという数奇なスタートを切っている。下が卒業アルバムの校舎写真。

屋上の塀に見られる縦長のスリットが煉瓦塀にもあることに気付く。今見ると独特な建築デザインだ。塀で思い出したことがある。在学時暖房はコークスを燃料にしただるまストーブで校舎と煉瓦塀の間にコークス置き場があり、日直の二人が始業前専用バケツを持ってコークスを取りに行き、新聞紙と木の切れ端を焚き付けにしてコークスに火をおこすのだった。後年焚き付けに豆炭が加わったのを覚えている。校舎の写真を見てほしい。校舎角から右側、教室窓の一番上のガラスが丸穴の開いたブリキになっているところがある。それがだるまストーブの煙突用の穴でストーブ使用期間はそこからH型の煙突が出るのだ。

校舎1階窓の下に斜めになった窓のような物があるがそれは地下室用の明かり取りで、ガラスではなく金網が張られており地下は物置だったような気がする。また写真に朝礼台が見えており台の下横長の一角が茶色くなっているが実はここはプールで、使用しない間は枕木のような木をびっしり並べ蓋にして校庭として使っていた。狭い敷地を活用する工夫だったのだろう。

このカットの左手も富士小学校の煉瓦塀(こちらは高い)と校舎で、十字路の向かいに懐かしい浅草警察署旧庁舎が見えている。入口が中2階くらいの高さで両脇に階段がある。浅草警察署の沿革によれば旧庁舎が竣工したのも大正12年。同時期に2つ並んで大きな建物が建ったようだ。