The Beeで半年くらい全く無休で働いた後、知り合いを引っ張り込んでThe Beeから抜け出しつつあったころ、私はYさんの会社でレーザーディスプレイ機材の製作の手伝いを始めた。

2011年4月13日

YouTube Tokyo Skylineチャンネルのウェブマスターが印象に残る仕事や出来事を綴るブログ

The Beeで半年くらい全く無休で働いた後、知り合いを引っ張り込んでThe Beeから抜け出しつつあったころ、私はYさんの会社でレーザーディスプレイ機材の製作の手伝いを始めた。

2011年4月13日

残るは実技と口頭試問。

2011年4月13日

このオニイちゃん「えっ?」とか「なに?」とか人に聞き返す時ぶっきらぼうに「Sorry!」と言っていたのが印象的だった。

2011年4月11日

私は自動車免許を持っていないので自転車を貸してもらい、ActionAirから走って5分くらいのところにあるバンクハウスに泊っていた。

2011年4月 3日

1994年11月、カリフォルニア州デービスに10日間滞在した。

2011年4月 2日

2000年に三重メトロヒルズ・ショープラザという不思議な場所に仕事で行ったことがある。そこにはゴルフ場に隣接した天然温泉付きのホテルと隣接したレストランシアターがあり、当時レストランシアターはすでに閉鎖、ホテルは休業中、温泉のみ営業中だった。現在は温泉も閉鎖(このページ下の画像で右に見えているのがレストランシアター)されたらしい。

2011年3月27日

昨日の地震後、ガスが使えなくなった。

メーターで遮断されたかと思いリセットしてみたが復帰しない。

夕方、東京ガスのマイコンメーター関連のページにはほとんどアクセスできなくなっていた。

地域のサービス会社、東京ガスライフバルの電話もつながらない。24時間受け付けなので夜10時過ぎにまた電話してみるとつながった。状況を説明して係員に来てもらうことにしたがいつになるか分らないとのこと。

まぁ翌12日に来てもらえるかな。。。と考えていたら夜12時近くに部屋に来てくれた。エレベーターも止まっているのに素早い対応に感謝である。ガスが出ないのは建物のガスの遮断弁が閉まっているためで、その操作はライフバルでは出来ないとのことだった。

今日は問題なくガスが使えている。マイコンメーターを部屋ごとにリセットしてくれたのだろうか、それとも自動復帰する仕様だったのかな?

2011年3月12日

今午後5時半だがまだ余震で時々揺れている。

東京運河交差点が動作していないのは地震の影響ではない。何と昨日の夜からカメラが故障しているためである。

2011年3月11日

アスキーネットには1985年のID4けた時代から参加していた。

初めのころは300ボー(300bps=ビット・パー・セコンド)の電話機カプラで接続した。エプソンが初めて低価格で発売したCP-20だったと思う。そんなスピードでも1バイト文字列のやり取りなら結構使えたのである。当時ネット上の日本語は半角カナ文字だった。

漢字はPCに漢字ROMが載っていないと使えなかった時代である。

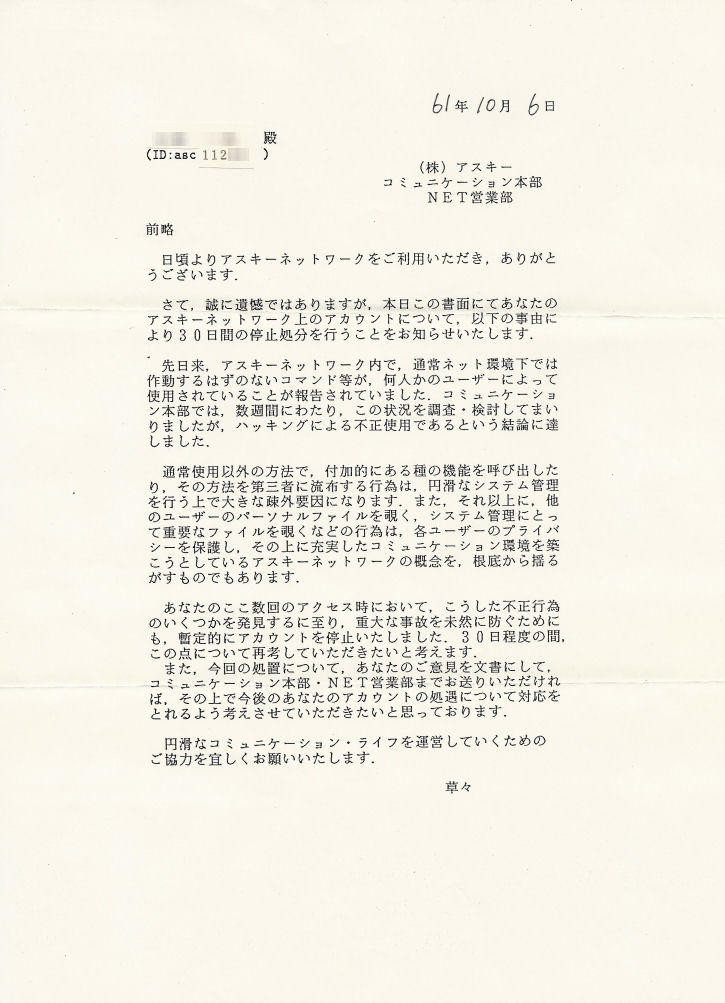

会員が増えてIDが5ケタになった後、1986年10月にその手紙はやって来た。

ネット上で不正行為を働いたのでアカウントを1カ月停止するというのだ。「えええっ?」身に覚えのない私は何回か手紙(ネットは止められているし(笑))のやり取りをしたが結局理由が何だったのかは分らずじまい。ウィキペディアにあるように当時のシステムは初歩的であり、ネットユーザーがちょこちょこっとコマンドを打ちこむだけでシステムに入れてしまうような状態だったと思う。今考えれば知り合いとのチャットか掲示板でのやり取りで何か教えてもらったことを無意識で試したのかもしれない。

このメールと一緒に、1987年5月9日亀戸の東京平安閣で行われたアスキーネットユーザーのイベント(オフ会)で撮影した写真が出てきた。「アスキーネット一刻」とかそんな感じのイベント名だったかな。

壇上の方々はアスキーの担当者や掲示板のSIGオペだと思う。さて、これを覚えていらっしゃる方がどなたかここを覗かれますかどうか。。。